Электронный документооборот (ЭДО) — это быстрый способ обмена информацией, основанный на использовании электронных документов с виртуальными подписями. Он уже давно завоевал признание в развитых странах мира, как эффективный инструмент оперативного ведения бизнеса.

Суть

Электронный документооборот между организациями - это совокупность процессов по созданию, обработке, отправлению, передачи, получению, сохранению, использованию и уничтожения документов. Все эти процессы выполняются после проверки целостности и подтверждения факта получения документов.

Правила осуществления документооборота между юридическими лицами осуществляется по договоренности сторон. Обмен информацией осуществляется при помощи телекоммуникационных средств, а документы хранятся на электронных носителях. Срок хранения бухгалтерской информации не должен превышать тот, который установлен на законодательном уровне.

Организации между собой могут обмениваться формальными и неформальными документами с подписями участников. В сфере предпринимательской деятельности это могут быть: накладные, соглашения, счета фактуры, договора, соглашения, приказы, уведомления, доверенности и т.д. Информация может передаваться в виде текстовых, табличных и графических файлов.

Цель внедрения ЭДО

Предпосылкой к внедрению ЭДО могут быть:

- сокращение рутинной работы;

- снижение потери документов;

- «прозрачная» работа с документами;

- повышение исполнительской дисциплины - предоставление документов в указанные сроки и т. д.

Среди количественных целей можно выделить такие:

- Сокращение времени на обработку документа в 10 раз.

- Сокращение расходов на канцелярию в два раза.

Электронный документооборот между организациями: как это работает

В соответствии с отечественным законодательством, электронный документооборот между организациями ведется по согласию двух сторон. Для обмена данными, необходимо, чтобы все участники были подключены к оборудованию одного оператора. Далее пользователю нужно отправить запрос на добавление в список контрагентов. После подтверждения запроса участники системы могут обмениваться данными.

Модуль ЭДО должен будет выполнять такие функции:

- Приглашать контрагентов к обмену данными.

- Формировать адресную книгу.

- Интегрироваться с бухгалтерским ПО, например, 1С.

- Подписывать и шифровать документацию.

- Структурировать корреспонденцию.

- Отслеживать статусы писем.

Электронный документооборот между организациями осуществляется с помощью сертификатов. Подключение к серверу и аутентификация осуществляется через персональный цифровой сертификат. ЭЦП выдается каждому пользователю системы, хранится на электронном носителе Token и защищен ПИН кодом. Пользователь должен ввести свой логин, пароль к персональному кабинету. Только после этого он получит доступ к своим документам.

Инициировать процесс обмена может любой сотрудник организации, подключенный к системе. Прежде чем отправить документ контрагенту, его необходимо подписать в ЭЦП. Эта операция выполняется при помощи программы "Криптопро". Документ отправляется через ЭДО. Сотрудник контрагента получает уведомление о поступлении нового документа. Если он принимает его, то он также ставит ЭЦП. Если необходимо внести правки в документ, то создается его новая электронная версия. По завершении редактирования нужно сохранить все изменения при помощи ЭЦП. Затем документ с изменения отправляется контрагенту. В случае необходимости осуществляется электронное согласование информации.

Если необходимо в очередной раз внести правки, то вся процедура повторяется заново. Если претензий к новой версии нет, то документ уважается. Итоговым считается образец, подписанный двумя ЭЦП. Се версии документа хранятся на сервере и доступны для просмотра. Как только образцу будет присвоен статус действующий, внести поправки в документ не получится. Расстроенным договорам присваивается статус «Аннулирован». Вот как осуществляется электронный документооборот между организациями.

Оборудование

Что нужно для электронного документооборота между организациями? Во-первых, необходимо выбрать оператора связи и установить специальное ПО для обмена информацией. Во-вторых, с каждым контрагентом, с которым организация намерена вести электронную переписку, нужно заключить "Соглашение об обмене электронными документами".

Также необходимо установить сервер ЭДО, на котором будут храниться все документы. Это может быть как оборудование клиента, так и "облачное" хранилище. Доступ к данным системы извне осуществляется через приложение, которое устанавливается на оборудование сотрудников организации. Взаимодействие компьютеров с сервером осуществляется по протоколу HTTP с дополнительным шифрованием SSL 128. Доступ к документам осуществляется только через интерфейс приложения и после прохождения аутентификации.

Проект ЭДО

Проект автоматизации процессов может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Срок напрямую зависит от количества процессов, которые нужно автоматизировать, ресурсных и финансовых возможностей организации. Кратка схема внедрения ЭДО выглядит следующим образом:

- Создание рабочей группы.

- Формирование целей, сроков и бюджет проекта.

- Исследование существующих процессов.

- Разработать задания.

- Выроб системы ЭДО.

- Подписание договора на внедрение СЭД.

- Утверждение регламента работы.

- Наполнение справочников системы.

- Обучение персонала.

- Проведение предварительных испытаний.

- Издание приказа о внедрении СЭД.

- Доработка ПО и регламента работы.

- Запуск пилотного проекта.

- Полномасштабный переход к ЭДО.

Ошибки внедрения ЭДО

В процессе автоматизации документов нужно уделить особое внимание процессам, в которых по закону требуется наличие бумажного носителя. Дублировать бумажный документ электронным нельзя. Это значительно замедляет процесс работы и вызывает негативное отношение к процессу автоматизации в целом. За выполнение двойной работы никто не доплачивает.

В процессе внедрения нужно разработать новый регламент работы с документами, обучить персонал и только после этого заниматься полноценным внедрением. Добиться этого можно только если донести до сотрудников преимущества использования новых технологий.

Еще одна популярная ошибка - слабая проработка требований к СЭД. Если пользователям приходится работать в ненастроенной системе, то процесс ЭДО отличается от того, что принят в организации.

Электронный документооборот между организациями: плюсы и минусы

Преимущества:

- Сокращение расходов на пересылку оригиналов документов по почте.

- Экономия места для хранения документации. Она вся сохраняется в электронном виде.

- Простота использования. Отправка документа осуществляется с одного рабочего места. Быстрый поиск документа осуществляется по статусам (отправлен, получен, принят и т. д.).

- Мгновенная доставка. Вся отправленная информация попадает к адресату в течение нескольких секунд.

- Документ не может быть утрачен до истечения срока его хранения в системе.

Недостатки:

- Для использования оборудования необходимо приобрести лицензию, которая стоит немалых денег.

- Обмениваться данными чаще всего можно только между участниками одной системы.

- Электронный документооборот между организациями в 1С или при помощи любого другого ПО отличается от применяемой ранее схемы. С внедрением нового алгоритма у всех сотрудников возникнут вопросы по ведению работы.

- Техническая оснащенность. Перед внедрением ЭДО организации необходимо закупить технику и подготовить сотрудников к управлению новой системой.

- ЭДО осуществляется при помощи ЭЦП, срок действия которой составляет 1 год. Необходимо отслеживать и своевременно обновлять сертификаты. Также необходимо контролировать сроки действия сертификатов контрагентов, чтобы избежать проблем с налоговой.

Правовое регулирование

Какими нормативными актами регулируется электронный документооборот между организациями? Законодательство РФ включает ФЗ №63 «Об электронной подписи», правила предоставления документов в ФНС прописаны в приказе Минфина № ММВ-7-2/168. ЭДО между органиазциями осуществляется на основании приказа Минфина № 50н. Правила обмена первичными бухгалтерскими документами в электронной форме прописаны в приказе ФНС № ММВ-7-6/36@. Все операторы ЭДО в процессе деятельности должны руководствоваться приказом ФНС № ММВ-7-6/253@.

«СБИС»

Электронный документооборот между организациями «СБИС» дает клиентам такие преимущества:

- Отправлять документы можно любой организации, которая зарегистрирована на территории РФ. Если контрагент не является участником системы «СБИС», то сотрудник компании просто свяжется с представителем организации и вышлет на его e-mail приглашения для участия в системе. Сразу после подтверждения запроса обмен информацией между участниками будет осуществляться без посредников.

- Устанавливать ПО на компьютер не нужно. Достаточно иметь актуальную версию браузера и доступ в интернет.

- Для работы с данными не нужна специальная программа. Если отчет изначально готовится в стороннем ПО, например, 1С, то можно настроить интеграцию данных с системой «СБИС».

- Типовая форма документа не установлена. Можно отправлять текстовые, табличные файлы, изображения и т. д.

СКБ «Контур»

Один из первых разработчиков ПО в России также занимается поставкой оборудования, с помощью которого осуществляется электронный документооборот между организациями. «Контур» разработала систему Диадок, с помощью которой осуществляется обмен электронными документами. Особенностью системы является то, что доступ к данным можно получить, находясь заграницей. Специально для этой цели компания разработала тарифы в роуминге. При желании моно получить доступ к данным через API.

Что нужно?

Чтобы подключить ЭДО, организации необходимо купить:

- лицензионное ПО;

- сервер;

- провести обновление оборудования;

- обучить персонал;

- настроить и интегрировать СЭД для работы с внутренними приложениями.

Такие инвестиции необходимо осуществить, чтобы подключить электронный документооборот между организацией? Включение в расходы консультации техподдержки, обновления СЭД и ПО - второй этап инвестиций. Эти затраты придется оплачивать ежемесячно.

Вывод

На смену бумажному документообороту приходит электронный. Он не только сокращает расходы организации на ведение процессов, но и повышает эффективность бизнеса в целом. Чтобы ЭДО успешно функционировало, нужно четко сформулировать цели внедрения системы и правильно настроить оборудование.

Практика показывает, что число компаний, внедривших систему электронного документооборота (СЭД), ежегодно увеличивается. Как правило, это большие и средние компании, использующие передовые технологии автоматизации и имеющие широкий круг партнеров и клиентов, которые уже перешли или планируют переходить на электронный документооборот.

Однако далеко не все организации спешат с таким переходом. Это связано с тем, что составление и обмен документами в электронном виде имеет как положительные, так и отрицательные стороны - и в финансовом, и в налоговом плане.

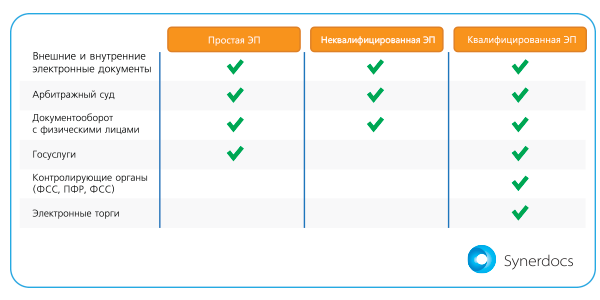

Выбираем вид электронной подписи

При переходе на электронный документооборот организации руководствуются нормами Закона № 63-ФЗ, который регулирует отношения в области использования электронной подписи при заключении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также при совершении иных юридически значимых действий (ст. 1 Закона № 63-ФЗ).

При этом ФНС России в письме от 05.10.11 № ЕД-4-3/16368@ отметила, что ни действующим законодательством, ни иными нормативными актами не установлены ограничения на использование электронных первичных учетных документов при осуществлении гражданско-правовых сделок между хозяйствующими субъектами.

По общему правилу существует три вида электронной подписи: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная (п. 1 ст. 5 Закона № 63-ФЗ). Электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью до 1 июля 2013 года, признается документом, подписанным квалифицированной электронной подписью (п. 2 ст. 19 Закона № 63-ФЗ). А вот в отношении электронных документов, составленных после указанной даты, компания вправе самостоятельно выбрать вид электронной подписи. Ведь законодательство не устанавливает перечень электронных первичных документов, которые нужно заверять определенным видом подписи.

Кроме того, Закон № 63-ФЗ закрепляет различные области применения электронных подписей. Отличаются и расходы на оформление разных видов электронной подписи. Кроме того, существуют налоговые риски в случае отказа автора подписи от факта подписания внутренних документов организации, а также при подписании электронных документов простой или неквалифицированной электронной подписью. Таким образом, если организация примет решение перейти на электронный документооборот, безопаснее проанализировать и учесть ряд особенностей применения различных видов электронных подписей.

Таблица. Особенности применения различных видов электронной подписи

| Критерии | Простая электронная подпись | Усиленная электронная подпись | |

| неквалифицированная | квалифицированная | ||

| Характеристика | Подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Для этого используются специальные коды, пароли и иные аналогичные средства (п. 2 ст. 5 Закона № 63-ФЗ) | Формируется в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа подписи. Позволяет определить отправителя, подписавшего электронный документ, и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания (п. 3 ст. 5 Закона № 63-ФЗ) | Используется только с сертификатом ключа проверки электронной подписи, созданным аккредитованным удостоверяющим центром (п. 4 ст. 5 Закона № 63-ФЗ). Позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания |

| Вероятность отказа автора подписи от факта подписания документов организации | Не предназначена для защиты документа от подделки. Существует риск того, что автор подписи откажется от факта подписания им документа либо будет ссылаться на то, что документ был изменен после подписания без его ведома. Такой риск возрастает, если доступ к простой электронной подписи, помимо ее владельца, будет у других сотрудников организации (например, у секретаря, заместителя руководителя или системных администраторов) | Закон № 63-ФЗ не содержит каких-либо норм, исключающих возможность отказа авторов подписи от факта подписания ими электронного документа | Обеспечивается наиболее надежная защита документа от подделки. Ведь применение такой подписи строго регламентировано. Процедура создания и проверки подписи исключает возможность отказа лица, сформировавшего квалифицированную электронную подпись, от факта подписания им электронного документа |

| Область применения | Нормативными актами (в том числе Законом № 63-ФЗ и Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее - Закон о бухучете) не уточняется вид электронной подписи, которой должен быть подписан тот или иной документ. По мнению автора, при подписании внутренних документов, не связанных с материальной ответственностью работников, а также с соблюдением правил охраны труда, и иных документов «невысокой важности» целесообразно использовать простую и неквалифицированную электронную подпись. Ведь такие виды подписи менее надежны | Документы, используемые в электронном документообороте с третьими лицами (контрагентами, государственными органами), а также документы, связанные с материальной ответственностью или соблюдением норм охраны труда (неподписание которых работниками может послужить предметом как налоговых, так и гражданско-правовых и трудовых споров), целесообразно подписывать квалифицированной электронной подписью. Либо составлять такие документы, в том числе на бумажных носителях, и проставлять подпись собственноручно | |

| Возможность применения электронных документов, подписанных электронной подписью, для целей бухгалтерского учета | Такая возможность прямо установлена пунктом 5 статьи 9 Закона о бухучете. При этом не уточняется вид электронной подписи, которой необходимо подписать первичный учетный документ. Нет в законе и прямых указаний на то, что документ, составленный в электронном виде, признается равнозначным бумажному документу | ||

| Возможность применения электронных документов, подписанных электронной подписью, для целей налогового учета (налог на прибыль и НДС) | Налоговый кодекс не запрещает применение электронных форм первичных документов для подтверждения расходов организации с целью исчисления налога на прибыль, если такие расходы соответствуют критериям, установленным в пункте 1 статьи 252 НК РФ | ||

| Разъяснений о правомерности учета налоговых расходов на основании документов, подписанных простой электронной подписью, найти не удалось. По мнению автора, в этом случае компании необходимо руководствоваться письмами налогового и финансового ведомств, разъясняющих порядок учета документов, подписанных неквалифицированной электронной подписью | ФНС России в письме от 24.11.11 № ЕД-4-3/19693@ отмечает, что если соглашением между участниками электронного взаимодействия предусмотрено подписание документов неквалифицированной электронной подписью, то такие бумаги принимаются в качестве подтверждающих документов для целей применения пункта 1 статьи 252 НК РФ. Однако Минфин России считает иначе. Ведомство полагает, что документ, оформленный в электронном виде и подписанный неквалифицированной электронной подписью, не является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Следовательно, расходы, подтвержденные таким документом, компания не вправе учесть при налогообложении прибыли (письма от 25.12.12 № 03-03-06/2/139, от 20.12.12 № 03-03-06/1/710, от 31.07.12 № 03-03-06/2/85 и от 28.05.12 № 03-03-06/2/67) | НК РФ прямо предусматривает возможность составления в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи: - заявления о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе (п. 5.1 ст. 84 НК РФ); - налоговой декларации (п. 1 ст. 80 НК РФ); - заявления о возврате или зачете суммы налога (п. 4 ст. 78 и п. 6 ст. 176 НК РФ); - счета-фактуры (п. 6 ст. 169 НК РФ). Кроме того, Минфин России соглашается с правомерностью подтверждения расходов первичным документом, оформленным в электронном виде и подписанным квалифицированной электронной подписью. Ведь такой документ равнозначен документу, составленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью (письма от 23.01.13 № 03-03-06/1/24 и от 11.01.12 № 03-02-07/1-1) |

|

Прописываем использование ЭЦП в учетной политике и контрактах

Порядок ведения электронного документооборота в компании целесообразно прописать в приложении к учетной политике организации. В частности:

- определить перечень лиц, которые будут участвовать в электронном документообороте, и получить на них квалифицированные сертификаты ключей электронной подписи;

- предусмотреть порядок заверения бумажных копий электронных документов, представляемых по требованию контролирующих органов и третьих лиц;

- утвердить требования о соблюдении конфиденциальности использования ключа простой или неквалифицированной электронной подписи и ознакомить с ними работников, которые будут использовать их в работе.

Тем не менее существует риск отказа владельца подписи от факта подписания им электронного документа. Неясно, какие налоговые последствия в этом случае ожидают организацию. Вероятнее всего, налоговики откажут в признании расходов на основании такого документа. Однако официальных разъяснений найти не удалось. Судебная практика по данному вопросу в настоящее время еще не сложилась.

Кроме того, условие о правомерности подписания «первички» электронной подписью желательно включить в договоры с контрагентами. При этом важно помнить, что обе стороны сделки должны иметь технические возможности для обмена электронными документами (соответствующее оборудование - персональные компьютеры с выходом в интернет).

Некоторые документы оформляем на бумаге

Минфин России в письмах от 11.01.12 № 03-02-07/1-1 и от 11.01.12 № 03-02-07/1-2 высказал мнение о том, что если документ составлен в электронном виде не по установленным форматам, налогоплательщик представляет его на бумажном носителе в виде заверенной копии с отметкой о подписании документа квалифицированной электронной подписью. Кроме того, в бумажном виде целесообразно продублировать товаросопроводительные документы. Это поможет избежать претензий в случае остановки служебного транспорта сотрудниками ГИБДД.

Плюсы и минусы электронного документооборота

Внедрение в компании электронного документооборота предоставляет ей следующие преимущества :

- снижает финансовые и трудовые затраты на изготовление и хранение бумажных документов;

- позволяет оперативно работать с документами (например, быстро найти нужный документ в электронной базе данных и переслать его коллеге или контрагенту);

- ускоряет процесс ознакомления, согласования и анализа документов, экономит рабочее время сотрудников практически всех подразделений компаний - руководства, рассматривающего и утверждающего документы, секретариата, который отправляет, получает и регистрирует документы, рядовых бухгалтеров и менеджеров;

- сокращает время на отправку необходимых документов (срок доставки электронного документа намного меньше, чем почтовой корреспонденции).

В числе минусов электронного документооборота можно отметить, в частности:

- затраты на создание электронных баз данных, системы электронного документооборота, а также на обучение и наем персонала;

- возможное зависание системы, как следствие, сбои и задержки в работе компании;

- временные затраты на обучение сотрудников принципам электронного документооборота;

- необходимость перевода бумажных документов в электронный формат.

В мае 2012 года завершилось формирование нормативной правовой базы, необходимой для запуска электронного документооборота. Многие предприятия и организации начинают активно переходить на безбумажный документооборот с клиентами и поставщиками. Среди преимуществ этой формы общения - значительное сокращение затрат и времени на подготовку и отправку документов, экономия на материалах, почтовых и курьерских расходах, быстрый доступ к электронному архиву, удобный поиск документов и многое другое. Методисты фирмы «1С» рассказывают, как запустить электронный документооборот в «1С:Предприятии 8».

Возможность обмена электронными документами между юридическими лицами существует с 2002 года - с момента, когда Федеральный Закон №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» определил равнозначность ЭЦП и собственноручной подписи в бумажном документе и установил основные «правила игры» в области обмена электронными документами. Но до настоящего времени потенциально очень удобный электронный документооборот в полной мере так и не вошел в практику российского бизнеса - до последнего времени в правовой базе имелись несколько «дыр». Одна из них - невозможность обеспечить юридически значимый обмен электронными счетами-фактурами.

Реальным стартом электронного документооборота в России можно считать 23 мая 2012 года - в этот день вступил в силу приказ ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138 , который утвердил электронные форматы счета-фактуры, журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книг продаж и покупок. 2 мая вступил в силу приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6-172@, который утверждает формы первичных документов ТОРГ-12 и акта приемки-сдачи работ (услуг). В отличие от счета-фактуры эти формы носят рекомендательный характер, при обмене документами компании могут использовать и отличные от рекомендованных формы. Но в этом случае такие электронные документы не могут быть приняты налоговыми органами к рассмотрению в качестве юридически значимых (например, для документальной проверки).

Более подробно о правовых основах обмена электронными документами рекомендуем прочитать в статьях на 1С:ИТС и на сайте its.1c.ru:

- Юридическая сила документов, подписанных электронной подписью

- Подтверждение расходов и вычетов электронными документами

Общая схема обмена электронными документами

Именно сейчас многие предприятия и организации начинают активно переходить на безбумажный документооборот с клиентами и поставщиками. Среди преимуществ этой формы общения - значительное сокращение затрат и времени на подготовку и отправку документов, экономия на материалах, почтовых и курьерских расходах, быстрый доступ к электронному архиву, удобный поиск документов и многое другое.

В общем случае обмен электронными документами выглядит следующим образом (см. первую схему).

Сначала продавец в своей учетной системе создает документ. Затем - «подписывает» его своей электронной подписью с помощью специального криптографического программного обеспечения. Следующий шаг - загрузить подписанный электронный документ в программу оператора электронного документооборота и отправить контрагенту, который примет его в установленную у себя программу. Далее покупателю необходимо ввести полученный документ в свою учетную систему - для этого нужно либо определить соответствие между полученным документом и документом, заранее подготовленным в информационной системе, либо создать копию этого документа «с нуля». После чего созданный документ можно принять к реальному учету в своей рабочей программе. Последние этапы - наиболее трудоемкие и некомфортные.

Обмен электронными документами в «1С:Предприятии 8»

Чтобы максимально исключить перезагрузку документов из одной программы в другую и «ручной труд» при приеме документа в учетную систему получателя фирма «1С» и оператор электронного документооборота «Такском» разработали совместное решение «1С-Такском». По сути это решение является частью конфигураций «1С:Предприятия 8» - оно встроено в «1С:Бухгалтерию 8», «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11), «1С:Управление производственным предприятием 8» и другие наиболее массовые решения «1С». Внутренняя интеграция учетной системы и программы оператора позволила исключить основные технологические недостатки общей схемы - использовать электронный документооборот стало намного проще и удобнее (см. вторую схему на рисунке выше).

В этой схеме исключен самый трудоемкий этап общего контура обмена электронными документами. Интегрированное решение не только выполняет все необходимые функции, включая отправку и прием документов, но и самое главное - на основе полученных электронных документов автоматически формирует документы информационной базы «1С:Предприятия 8». Таким образом, пользователь получает документ в привычном виде и сразу может принять к учету.

Отметим еще несколько преимуществ такой организации документооборота:

- вся работа с документами ведется в привычном интерфейсе «1С:Предприятии 8»;

- нет необходимости отдельно устанавливать и обновлять программу оператора электронного документооборота или работать на его веб-ресурсе;

- поддерживается обмен не только счетами-фактурами, но и другими документами - накладными, актами, счетами, заказами и т.д.

Четыре шага к электронному документообороту

Для технического подключения обмена электронными документами с применением «1С-Такском» необходимо выполнить несколько несложных шагов. Отметим, что для пользователей «1С:Предприятия 8», у которых оформлен договор 1С:ИТС, подключение к сервису бесплатное, входящие документы не тарифицируются и не оплачиваются.

1. Проверьте, обновлена ли программа до той версии и релиза, в которые включена возможность обмена (информация есть на сайте http://v8.1c.ru/edi/1c-taxcom/eldoc/). Для работы с электронными документами требуется платформа "1С:Предприятие 8" версии не ниже 8.2.15. Если номер версии/релиза вашей программы ниже требуемого - обновите программу. Это можно сделать самостоятельно, либо обратившись к партнеру «1С» или администратору системы.

2. Подключение сервиса происходит на основании заявки. Функциональность обмена уже есть в программе в «спящем» режиме. Чтобы ее активизировать нужно заполнить заявку в личном кабинете пользователя на сайте http://users.v8.1c.ru .

3. После обработки заявки (обычно процедура занимает не более одного рабочего дня) в личном кабинете пользователю будет предоставлен Идентификатор участника обмена электронными документами .

4. Последний шаг к безбумажному общению с вашими контрагентами - настройка «1С:Предприятия 8».

Как выполнить такую настройку - подробно разберем на примере популярной программы «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11).

Настройка «1С:Предприятия 8»

Сначала в разделе Администрирование отметим, что данная программа будет использовать обмен электронными документами - установим соответствующие «флажки».

После этого во всех формах документов, участвующих в электронном документообороте, будет доступна новая группа команд - , Отправить повторно и другие команды для быстрой работы с документами.

Напомним, что для обеспечения юридически значимого электронного документооборота необходимо использовать электронную подпись. В данном случае подойдут любые сертификаты, которые выданы удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных центров ФНС России. Например, если ваша компания сдает отчетность в ФНС в электронном виде, то такой сертификат, безусловно, уже получен, и его можно смело использовать для организации обмена электронными документами. Если сертификата нет, получить его можно, к примеру, у регионального представителя компании "Такском" (http://www.taxcom.ru/about/regions).

Далее необходимо выполнить общую настройку криптографии и настройку сертификатов электронных подписей. Для заполнения формы Настройка криптографии (раздел Администрирование ) потребуются указать наименование и общие технические характеристики программного обеспечения, которое используется для работы с электронной подписью (криптопровайдер электронной подписи) - см. рис. 1. Для некоторых программ (например, для КриптоПро) эти технические характеристики могут быть заполнены автоматически.

Рис. 1

Чтобы иметь возможность подписывать документы нажатием одной кнопки, не выходя из «1С:Управление торговлей 8» и не переключаясь в другие режимы, сертификат электронной подписи (вернее, только та его часть, которая может передаваться и храниться в незащищенном режиме) должна быть перенесена непосредственно в программу. Для этого следует указать, откуда программе следует взять этот сертификат. В общем случае разработчики «1С» рекомендуют загружать сертификат из хранилища личных сертификатов пользователя операционной системы (см. рис. 2).

Рис. 2

Для каждого сертификата (а по сути - для конкретного должностного лица, имеющего право подписи) следует указать список документов, которые он имеет право подписать - поэтому перечислим все виды документов на одноименной закладке (см. рис. 3).

Рис. 3

Следующий этап тоже выполняется в программе, он несложен технически, но потребует больше времени на реализацию. Речь идет о том, чтобы договориться со своими контрагентами об обмене счетами-фактурами и другими документами в электронном виде. Напомним, что обмен электронными счетами-фактурами предусматривает обязательное участие в процессе третьей стороны - оператора электронного документооборота (в данном случае - компании «Такском»).

Список контрагентов, с которыми ваша компания планирует перейти на безбумажный документооборот, ведется в форме Соглашение с контрагентами об использовании электронных документов (через операторов ЭДО) . Добавив нового контрагента в этот список, можно сразу же отправить приглашение к электронному взаимодействию.

Подробно о том, как заполнить соглашения, можно прочитать в разделе методической поддержки «1С:Предприятия 8» на сайте its.1c.ruhttp://its.1c.ru/db/metod81#content:4791:1 и на 1С:ИТС.

Обратите внимание на Идентификатор организации. Это значение присваивает каждой организации оператор электронного документооборота. Если ваш контрагент примет приглашение к электронному документообороту, то от него поступит сообщение с указанием идентификатора, и поле формы будет заполнено автоматически. Изменится и статус контрагента - с Ожидаем согласия на Присоединен .

Не забывайте отреагировать и на поступающие приглашения от ваших партнеров - подтвердить свою готовность к электронному обмену можно с помощью команды Обновить статусы с сервиса .

На этом техническая подготовка закончена, и можно приступать непосредственно к обмену электронными документами. Как это выполняется в программе - рассмотрим на примере счетов-фактур.

Счет-фактура: отправляем и принимаем

Обратите внимание - в списке счетов-фактур теперь появятся две колонки, отображающие сводное состояние электронного документооборота по документам информационной базы. В первой колонке - состояние документооборота с нашей стороны (например, все выполнено или требуются действия ), во второй - состояние со стороны других участников (контрагента и оператора электронного документооборота). Пользователь видит, надо ему что-то делать или просто ожидать - см. рис. 4.

Рис. 4

В привычном режиме подготовим новый счет-фактуру. Программа подскажет, что требуются действия с нашей стороны - то есть нам следует подписать и отправить документ партнеру. Для этого выберем команду Сформировать, подписать и отправить из вновь созданного меню ЭД - см. рис. 5.

Рис. 5

При выборе этой команды программа автоматически подготовит электронный документ, подпишет электронной подписью (если есть право подписи) и поместит в очередь на отправку. Если у менеджера нет права подписи, то программа сначала перенаправит счет-фактуру на подпись ответственному лицу. С нашей стороны все действия выполнены, теперь ожидаем подтверждения о получении со стороны оператора и со стороны покупателя.

Теперь посмотрим на процесс с другой стороны - со стороны покупателя, которых получает новый счет-фактуру от своего партнера. Получив этот документ, программа автоматически создаст аналогичный документ в информационной базе «1С:Управления торговлей 8» (ред. 11). Далее работать с ним можно будет так же, как и с остальными счетами-фактурами.

В первое время, при привыкании к новому сервису, возможно пользователям будет удобно просмотреть полученный счет-фактуру в привычном виде - как на бумаге. Для этого в программе реализован режим просмотра электронного документа, который представляет информацию в привычной печатной форме и содержит список установленных электронных подписей на документе. Содержимое формы можно распечатать, причем к распечатке будет приложен дополнительный лист с перечислением электронных подписей, можно сохранить на диск - в этом случае сохраняется не только сам электронный документ, но и установленные подписи в виде дополнительных файлов (см. рис. 6).

Рис. 6

Работа с произвольными документами

«1С:Управление торговлей 8» (ред. 11) поддерживает защищенный обмен документами произвольной формы, например, договорами или актами сверки. Для этой цели предназначен отдельный вид данных, который называется Произвольный электронный документ . По сути, он является аналогом обычного электронного письма и позволяет заполнить сопроводительную записку, вложить необходимые файлы, установить электронную подпись, направить документ в адрес контрагента и пр.

В программах системы «1С:Предприятия 8» имеется целый набор полезных сервисных функций, которые делают процесс движения электронных документов удобным, понятным и прозрачным даже для неопытных пользователей.

Обеспечение юридической значимости обмена

Для того чтобы начать обмен юридически значимыми первичными документами с контрагентами, необходимо внести изменения в учетную политику. Стоит предусмотреть возможность составлять и получать первичные документы в электронном виде, а также принимать данные документы к бухгалтерскому и налоговому учету.

Кроме того, на данный момент обязательным условием является заключение сторонами Соглашения об обмене электронными документами. Оно может быть заключено как в виде отдельного документа, так и в виде дополнительного соглашения к конкретному договору.

В первом случае электронными документами можно обмениваться в рамках любого договора с контрагентом, во втором - только в рамках того договора, к которому заключено дополнительное соглашение. Соглашение может быть заключено на любой срок.

Соглашение об обмене электронными документами должно быть заключено в письменной форме. При этом законодательство позволяет и его заключить в электронном виде с использованием электронной подписи. Однако, во избежание недоразумений с контрагентом и придирок со стороны проверяющих органов, в данном случае лучше использовать бумажный вид.

В Соглашении об обмене электронными документами необходимо прописать:

- вид используемой электронной подписи;

- порядок и последовательность подписания электронных документов;

- действия сторон в случае непринятия другой стороной документа по техническим причинам;

- условия взаимодействия участников с удостоверяющим центром (аккредитованным удостоверяющим центром);

- условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными аналогичным документам, подписанным собственноручно (до 1 июля 2012 года это условие обязательно для всех Соглашений, в дальнейшем оно обязательно при использовании простой или неквалифицированной электронной подписи. При использовании квалифицированной электронной подписи стороны могут установить дополнительные условия признания этой подписи равнозначной собственноручной подписи).

Образец Соглашения об организации электронного взаимодействия размещен на сайте 1С:ИТС - http://its.1c.ru/db/eldocs#content:9:1

Рекомендуем пользователям не забыть обратиться к партнеру «1С», который обслуживает компанию по договору 1С:ИТС, и заключить с ним лицензионный договор на право использования программного обеспечения компании «1С-Такском».

Специальное предложение для пользователей 1С:ИТС

Напомним, что до 31 октября 2012 года действует специальное предложение для пользователей «1С:Предприятия 8», которые имеют действующий договор 1С:ИТС - возможность бесплатно отправлять до 1 000 комплектов документов в месяц (комплект может включать до трех документов, например, счет-фактура, акт/накладная, счет). Свыше - стоимость отправки комплекта документов будет составлять 10 рублей.

Сегодня электронный документооборот смело врывается в нашу жизнь, сегодня практически все компании применяют электронные документы, пользуются электронной почтой, электронные декларации, тем более что для налогообложения НДС обязательность деклараций установлена законодательно. Кто-то перешел дальше и использует в повседневной жизни системы электронного документооборота и перевел всю отчетность и первичные документы в электронный вид.

Понятие электронного документооборота и плюсы электронного документооборота

Электронный документооборот представляет собой способ работы с документами. Особенности электронного документооборота состоят в том, что электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью. Такой документ, подписанный ЭЦП, равен по своему значению документу на бумажном носителе.Электронный документооборот имеет свои плюсы и минусы.

Таблица

Плюсы и минусы электронного документооборота

| Плюсы электронного документооборота | Минусы электронного документооборота |

| Возможность быстро найти документы; Наличие централизованной структуры документооборота; Систематизированное хранение документов в электронном архиве; Простота в регистрации и согласовании документов; Возможность подписания и направления документов по электронным каналам связи, что экономит время; Возможность составления аналогичных документов; Проведение электронного аудита | Необходимость приобретения электронной цифровой подписи; Невозможность использования, если контрагент не применяет электронный документооборот; Дополнительные расходы на электронный документооборот; Отсутствие унифицированных форматов документооборота; Недоверие некоторых пользователей к электронным документам |

Во-первых, электронный документооборот предусмотрен в налоговом законодательстве. Например, при подаче отчетности по страховым взносам или НДФЛ, ее необходимо подавать в электронном виде, если численность компании составляет более 25 человек. Сдавать отчетность в электронном виде необходимо подавать декларацию в электронном виде. Кроме того, пояснения, если отчетность подана в электронном виде, в 2017 году также необходимо будет давать в виде электронного документа.

Во-вторых, электронный документооборот принят в бухгалтерском учете. Согласно закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В-третьих, в 2017 году электронный документооборот получит еще большее развитие в судопроизводстве. Так, многие привыкли к тому, что решения судов публикуются в электронном виде в сети Интернет. Согласно статье 4 АПК РФ исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Аналогичные положения установлены в части гражданского процесса.

В-четвертых, электронные технологии плотно вошли в нашу жизнь в части применения электронного документооборота в тендерной документации, проведении электронных аукционов. Согласно статье Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Пятая причина связана с тем, что сегодня многие компании работают в различных регионах, с разными городами, поэтому для организации эффективного бизнеса необходимо ускорить документооборот и упростить взаимоотношение между сторонами. В этой связи интуитивно многие компании вводят электронный документооборот.

Как ввести электронный документооборот?

На первом этапе необходимо принять принципиальное решение о введении электронного документооборота. Такое решение оформляется приказом по предприятию. Некоторые компании разрабатывают специальные локальные акты, которые регулируют документооборот и согласование документов внутри компании, к таким особенностям можно отнести согласование документов между отделами, постановка на контроль, подписание руководством и хранение архивных документов.На втором этапе необходимо выбрать, какую подпись будет использовать компания при оформлении документов.

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая:

- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

- создается с использованием средств электронной подписи.

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям (статья 5 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об электронной подписи». Однако очень во многих случаях документы требуется для целей безопасности именно усиленная квалифицированная подпись.

На четвертом этапе необходимо предоставить документы для заключения договора.

Пятым этапом является заключение договора с удостоверяющим центром. Согласно статье 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об электронной подписи» удостоверяющий центр — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции.

Шестым этапом является внедрение электронного документооборота в компании, организация конкретного обмена электронными документами. Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у них совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с утвержденным форматом.

Что должен содержать договор с удостоверяющим центром?

При заключении договора с удостоверяющим центром необходимо обратить внимание на правовой статус удостоверяющего центра. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется при условии, в частности, выполнения им требований о наличии финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр, в сумме не менее чем 1,5 млн руб.Заключая договор с удостоверяющим центром важно обратить внимание на предмет договора. Согласно статье 432 ГК РФ это условия, обязательные для договоров данного вида. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. То есть важно прописать наиболее четко предмет договора.

Предмет договора следует из закона «Об электронной подписи».

Удостоверяющий центр:

- создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает такие сертификаты;

- устанавливает сроки действия сертификатов ключей проверки электронных подписей;

- аннулирует выданные этим удостоверяющим центром сертификаты ключей проверки электронных подписей;

- выдает по обращению заявителя средства электронной подписи;

- ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки электронных подписей;

- устанавливает порядок ведения реестра сертификатов;

- создает по обращениям заявителей ключи электронных подписей и ключи проверки электронных подписей;

- проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в реестре сертификатов;

- осуществляет по обращениям участников электронного взаимодействия проверку электронных подписей;

- осуществляет иную связанную с использованием электронной подписи деятельность.

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора оказания услуг удостоверяющим центром;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей (п.3 статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об электронной подписи»).

Как организовать электронный документооборот внутри компании?

Внутри компании электронный документооборот должен быть организован как часы. Ведь важно, что электронный документооборот предполагает сканирование документов, подписание электронной цифровой подписью. А это значит, что нужен специалист, который отвечает за электронные скан-копии, а на рабочих местах руководителей должно быть установлено специальное программное обеспечение, позволяющее подписывать документы.Составление, оформление и согласование проектов электронных документов осуществляется по общим правилам делопроизводства, установленным в отношении аналогичных документов на бумажном носителе. Электронный документ должен иметь все реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска печати, поскольку печать не является обязательным реквизитом. Внутри компании могут использоваться способы подтверждения действий с электронными документами, при которых электронная цифровая подпись не используется. Например, без электронной цифровой подписи может осуществляться постановка документов на контроль.

Если вы хотите организовать документооборот со своими контрагентами, то необходимо соответствующие положения включить в договор с контрагентом.

Документы формируются и подписываются в электронном виде. Используемые средства электронной цифровой подписи должны быть сертифицированы в установленном порядке.

Проще всего организовать электронный документооборот с органами власти, например, с налоговой службой. для этого также необходимо получить электронную подпись и заключить договор с удостоверяющим центром. Чаще всего налогоплательщики предоставляют в налоговый орган декларации, пояснения, счета-фактуры. В качестве «обратной связи» документы формируются налоговой в соответствии с Приказом ФНС России от 15.04.2015 № ММВ-7-2 /149@ «Об утверждении Порядка направления документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной налоговой службы от 17.02.2011 № ММВ-7-2 /169@».

К таким документам относятся:

- требования о представлении пояснений;

- уведомления о контролируемых иностранных компаниях;

- уведомления о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента);

- налогового уведомления;

- решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке и переводов его электронных денежных средств;

- решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке и переводов его электронных денежных средств;

- решения о проведении выездной налоговой проверки;

- иные документы.

Как организовать хранение электронных документов?

Основным нормативным актом, регулирующим хранение электронных документов, являются Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утверждены Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526, далее — Правила). В данном документе впервые устанавливаются правила хранения электронных документов.Каким образом необходимо хранить документы?

Во-первых , необходимо подготовить номенклатуру дел конкретной организации. Номенклатура дел будет различаться в зависимости от компании, сферы деятельности.

Номенклатура дел используется для группировки исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения сроков их хранения и поиска документов. Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения.

Во-вторых , необходимо сформировать дела. для этого необходимо провести экспертизу ценности документов, которые будут храниться в электронном виде. Напомним, что есть нормативные сроки хранения отдельных документов. Например, бухгалтерские документы хранятся в течение 5 лет, а налоговые — в течение 4 лет.

В-третьих , необходимо проставить отметку, что данные хранятся в электронном виде в номенклатуру дел. Например, «Графики учета рабочего времени. Электронные документы».

В-четвертых , нужно заархивировать документы.

Прежде чем поместить электронное дело на хранение, его нужно:

— выгрузить из электронной системы (если документ создается в каком-либо специальном программном продукте);

— защитить от возможных изменений, сохранив в подходящем формате;

— записать на носитель информации.

Общепринятый формат для хранения и архивирования электронных документов — PDF/A. Следует отличать его от привычного PDF, с каждым обновлением которого появляются все новые возможности для работы с файлами. PDF/A предназначен для другого: это формат для долгосрочного архивного хранения электронных документов.

Пятым шагом является составление описей. В опись включаются все электронные дела, которые были сформированы в отношении электронных документов. Однако вместо количества листов, которое указывается при формировании дел на бумажных носителях указывается объем электронных документов.

Формат описи может выглядеть следующим образом:

| Наименование должности руководителя структурного подразделения | ||

| Подпись | Расшифровка | |

| Дата подписи | ||

| СОГЛАСОВАНО Наименование должности руководителя службы ДОУ | ||

| Подпись | Расшифровка | |

| Дата подписи | ||

| Заведующий архивом (лицо, ответственное за архив) | ||

| Подпись | Расшифровка | |

| Дата подписи | ||

В некоторых случаях необходимо уничтожить документы. Например, достаточно долго хранились служебные записки, срок хранения истек и необходимо их уничтожить. В этом случае проводится экспертиза ценности документов. Такую экспертизу может провести специальная комиссии. По результатам экспертизы оформляется акт о выделении к уничтожению документов. Форма подобного акта разрабатываются компанией самостоятельно. И на основании акта диски или иные носители информации просто уничтожаются.

В заключение необходимо отметить, что, безусловно, будущее за электронными документами. Однако важно правильно организовать электронный документооборот. Многие компании сталкиваются с проблемами неправильной организации документооборота, когда к электронному документообороту подключается только одно рабочее место в отделе или даже департаменте, когда большая половина документов ведется по-прежнему на бумажных носителях. Поэтому все вопросы в отношении электронного документооборота нужно решать «на берегу» на этапе внедрения системы.

Понятие «электронный документооборот » уже давно на слуху. Несмотря на то что говорят об организации электронного документооборота много, еще не все понимают суть процессов, происходящих в рамках ЭДО. В этой статье мы попытаемся простым языком донести всю важную информацию об автоматизированном процессе по работе с документами. Что следует сделать для начала обмена? Как построить работу с первичной документацией? Как сдавать отчетность в электронном виде? Ответы на самые актуальные и интересующие вопросы найдутся в серии наших статей.

Взгляд со стороны: как организовать электронный документооборот

Бухучет неразрывно связан с оформлением множества документов. Несмотря на то что традиции бумажного документооборота насчитывают многие десятки лет, настало время перейти на организацию электронного документооборота.

Давайте посмотрим, как выглядит ситуация со стороны. Во многих организациях внутренние бизнес-процессы уже автоматизированы посредством частичного или полного внедрения информационных систем. Конечно, деятельность предприятия не ограничена одними лишь внутренними процессами. Существует и внешнее взаимодействие – с различными подрядчиками и поставщиками, иначе – контрагентами.

Рассмотрим пример. Когда завершается та или иная хозяйственная операция, бухгалтер приступает к оформлению соответствующих документов. В их числе – акты выполненных работ. Бухгалтер вносит акты в учетную систему предприятия и в распечатанном виде высылает их контрагенту, оплачивая при этом почтовые или курьерские услуги. После того как акт поступает подрядчику, он его сканирует и вносит в систему. Что делает бухгалтер? Вручную проводит бумажный документ и включает его в архив. Удобна ли такая схема?

Ситуация складывается противоречивая. Оптимизируются только внутренние бизнес-процессы, внешние остаются без изменений. Тем временем именно за счет упрощения внешних процессов можно сократить затраты – временные и финансовые. Так, на доставку бумажной документации тратятся дни и даже недели, тогда как передача электронных аналогов выполняется в кратчайшие сроки – всего лишь за несколько минут.

О видах обмена

Допустим, вас привлекает организация электронного документооборота, и вы готовы присоединиться к электронному обмену документами со своим контрагентом. Можно выбрать любой из двух видов обмена.

- Вас интересует прямой обмен?

В таком случае сначала следует заключить соглашение с оператором и определить порядок выполнения процедуры. Когда обе стороны пользуются усиленной квалифицированной ЭП, соглашение не требуется. В других случаях без него не обойтись. Прямой обмен позволяет свести на нет оплату за передачу документов – их можно переслать бесплатно по e-mail. Но, к сожалению, не всю документацию можно отсылать таким образом. - Вы хотите отправлять и получать счета-фактуры (СФ) через оператора электронного документооборота (ЭДО СФ)?

Требуется лишь одноразовое подключение к сети оператора и присоединение к регламенту обмена, после чего вы можете беспрепятственно пользоваться функционалом сервиса. Благодаря широкому кругу своих возможностей – технологических, кадровых и правовых, оператор обеспечивает абсолютно легитимный обмен счетов-фактур и других документов в электронном виде.

Начинаем работать с ЭДО

Рассмотрим более подробно, как осуществляется процедура обмена. Для организации электронного документооборота вам нужно выполнить три простых действия:

- Первым делом вы подключаетесь к своему оператору.

- Покупаете сертификат электронной подписи и средство криптографической защиты (СКЗИ).

- При помощи оператора вы подключаете к сервису своих контрагентов (если в этом есть необходимость).

Выполнением прочих организационных моментов занимаются операторы ЭДО СФ. Главная задача для них – обеспечить пользователям комфортные условия работы.

Посмотрите ролик и оцение удобство работы в веб-клиенте Synerdocs.

Прим. ред.

Как происходит подключение?

Прежде всего, вам необходимо связаться с оператором и обсудить два момента: сколько будет стоить подключение и в какие сроки оно будет выполнено. Только после этого с оператором подписывается соглашение.

Регламентом называется документ, где подробно описаны задачи, решаемые сервисом, правила его работы и важные правовые моменты.

Получение сертификата ЭП и СКЗИ

Сертификат выдается в любом Удостоверяющем центре, который прошел аккредитацию Минкомсвязи РФ (перечень аккредитованных УЦ). Нередко подобными центрами являются и операторы ЭДО СФ. Они предоставляют сертификаты через свою партнерскую сеть.

Несколько слов об электронной подписи (ЭП). Она представляет собой набор символов, записанный в определенном порядке. ЭП присоединяется к электронному документу и удостоверяет его подлинность. Существует три вида подписи: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная.

В Федеральном законе № 63 «Об электронной подписи» указано, что электронный документ , который заверен простой либо усиленной неквалифицированной ЭП, можно считать эквивалентным бумажному документу с реальной подписью.

Что касается документа с усиленной квалифицированной ЭП, то он считается аналогом бумажного документа с собственноручной подписью и печатью. Федеральная налоговая служба признает юридически сильными только те электронные документы, которые заверены квалифицированной подписью.

В для создания и проверки ЭП используется средство криптографической защиты информации (СКЗИ), которое представляет собой специальную программу для шифрования и расшифровки передаваемых данных.

О подключении контрагентов

Наладить организацию электронного документооборота можно только с теми контрагентами, кто подключен к сервису обмена. Конечно, подключены бывают далеко не все. Однако начать обмен электронными документами никогда не поздно. Иногда для принятия положительного решения в пользу ЭДО контрагентам требуется дополнительная мотивация. Со своей стороны, оператор ЭДО СФ готов предложить небольшой бонус в виде бесплатного или льготного обмена. Все вопросы по подключению контрагентов помогает решать непосредственно оператор ЭДО СФ, так как его заинтересованность в квалифицированной поддержке абонентов и подключении новых вполне очевидна.

Не имеет значения, услуги какого оператора ЭДО СФ использует ваш подрядчик. Вы можете быть подключены к разным операторам. На сегодняшний день многие ведущие компании внедряют и поддерживают технологию роуминга. Но учитывая тот факт, что пока технология пребывает в состоянии разработки, организовать взаимодействие с контрагентами возможно по-другому.

Один из вариантов – начать работу сразу с несколькими операторами ЭДО. Участникам обмена это не запрещено. Такой способ работы вы можете выбрать для себя, а можете предложить его своему партнеру (если это уместно).

Что делать, если вы и ваш контрагент используете разные сервисы, и ни один из вас не желает менять оператора? В такой ситуации оптимальным является второй вариант, когда вы вместе обращаетесь к своим операторам и предлагает им наладить обмен друг с другом.

Подведем итог

Давайте подведем итог. Прежде чем переходить на новый этап взаимодействия с контрагентами – обмен электронными документами, бухгалтеру следует помнить три детали. Первая – электронная подпись, желательно усиленная квалифицированная, которая наделяет документ юридической силой. Вторая деталь – оперативная и целостная доставка электронного документа, которую гарантирует оператор. Третья – чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо присоединиться к регламенту, купить сертификат ЭП и СКЗИ. Остальные вопросы решит сам оператор.

Полезные инструменты